トレーシー・アロウェイ (著)『脳のワーキングメモリを鍛える!』【書評】

読む目的

もっと効率良く日々を過ごしたいと思っています。

一般的に脳はだんだんと衰えていくと言われます。

年をとると集中力がなくなるとか、

勉強しても全く頭に入らず、覚えられないとか

嘆く年配の人たちはたくさんいます。

僕も30代後半になりましたが、そうやってぼやきたくないと思っています。

そこで、以前から気になっていた本書を手に取りました。

ワーキングメモリとは?

認知心理学において、情報を一時的に保ちながら操作するための構造や過程を指す構成概念である。作業記憶、作動記憶とも呼ばれる。一般には、前頭皮質、頭頂皮質、前帯状皮質、および大脳基底核の一部がワーキングメモリに関与すると考えられている。

本書では、ワーキングメモリとは、

情報を処理する能力、もっと正確にいえば、意識して情報を処理すること。意識するとは、その情報を頭の中に置くこと。それに注意を払い、頭の中でそれにスポットライトをあてて集中したり、その情報に関する決断を下したりすること。

とされています。

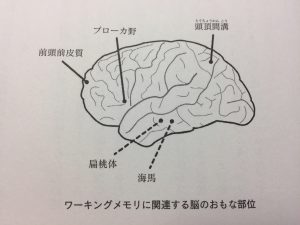

もちろん、ワーキングメモリという脳の部位があるわけではなく、ワーキングメモリに関連する脳の主な部位は、前頭前皮質、海馬、扁桃体、頭頂間溝、ブローカ野があります。

短期記憶がほんの短い時間、情報を覚える能力であるのに対し、ワーキングメモリは、その情報で何かしらの作業ができるようにします。

また、ワーキングメモリは、長期記憶にアクセスし、情報を引き出し、すぐに活用した後、再びファイルに保存するという作業を担っています。

IQとワーキングメモリの違いは、IQとは「知っていること」ですが、それに対し、ワーキングメモリは「知っていることを利用してできること」と定義しています。IQが高いとワーキングメモリも強いとは限らず、ワーキングメモリの強さが人生の成功を大きく左右すると本書では説いています。

ワーキングメモリの成熟

ワーキングメモリは、成人してようやく完全に成熟するといいます。

健康な脳の発達に欠かせない髄鞘形成(ミエリン鞘という白い保護膜で脳細胞の突起を覆う過程)もこの時期に完成します。

ミエリン(髄鞘)とは、神経の電気信号が身体の他の部分へ伝わる速度を速める神経細胞の軸策を取り囲んでいる物質であり、絶縁体の役割り(電気線の絶縁体、ビニールテープのようなもの)を果たしているものですが、要は学習するほどミエリンが巻かれて優秀になるってことでしょう。

ワーキングメモリは30代にピークを迎え、40代の頃から徐々に衰え始めます。30代では平均6つの情報を処理できていたのが40代になると5つになってしまいます。すると、段取りや物忘れに影響を与えてしまうということです。

とはいえ、知識は増えていくため、ワーキングメモリをうまく使えば、若い頃と同等か、それ以上のパフォーマンスを生むことはできるそうです。知識の蓄積していくことで、ワーキングメモリの衰えをカバーできるようです。

そして、いい話かどうかは意見が分かれるところだと思いますが、人は引退するとどんどん頭が鈍くなっていくとのこと。

よく言われることですが、科学的に実証されているとなると、退職して老後を楽しむことが良いか悪いかはわからないってことです。生涯現役でいることが、ワーキングメモリにとっては良いようです。

幸福とワーキングメモリ

「幸福は自分しだい」アリストテレス

幸福とワーキングメモリの関係を探っていますが、幸福とは、私たちがこれまでの人生で下してきた決断の結果であるということ。ワーキングメモリをネガティブな感情に結合させることも、ポジティブな感情に結合させることもできるからであり、つまりは「自分しだい」ということ。

人の脳内には、幸福な感情を作り出す化学物質がとめどなく流れていて、代表的なのがドーパミンとセロトニンです。

ドーパミンは、快楽とやる気を引き起こす化学物質で、楽しいことをしているときにはいつでも脳内に放出され、短時間ではあるものの多幸感を覚えるそうで、また同じ行動をとりたくなります。

一方、セロトニンは、深い満足感や長期にわたる幸福感と関わっていて、一般的な抗うつ薬は、脳内のセロトニンの量を増やすことで作用しているようです。

瞑想

瞑想はワーキングメモリに良い影響を与え、結果として、幸福度も増すようになります。強いワーキングメモリを保持することで、ドーパミンやセロトニンを常に確保し続けるためです。瞑想って、何を読んでもほんとうに良いと書いていますよね、なかなかできませんが。

今度、瞑想の本をいくつか読んで実践してみたいですね。

ワーキングメモリを鍛える

ランニング

ワーキングメモリを鍛えるのに最も良い方法の一つは、ランニングで、しかもできれば裸足でランニングすること。地面の情報を把握しなければ次の一歩で痛い思いをしなければならず、外部からの大量の刺激を処理しなければならないから、前頭葉のトレーニングに最適とのこと。

とは言っても、なかなか外を裸足で走るのは難しいですが。

暗算

ワーイングメモリを改善、強化する方法として暗算で掛け算をすることが紹介されています。

「掛け算のルール」は、左から右へ数を掛けていき、その合計を順に足していくというものです。それまでの個々の掛け算の結果をすべて覚えておくのではなく、そのつど合算して、最新の数字だけ覚えておきます。その結果、ワーキングメモリが解放され、今解いていることに集中できるようになります。

(例)35×56

30×50=1,500

30×6=180

1,500+180=1,680(これだけを覚えておく)

5×50=250

1,680+250=1,930(これだけを覚えておく)

5×6=30

1,930+30=1,960

食べ物

フラボノイド

機能増強の効果が期待できるのは、果物と野菜。

果物と野菜には、強力な抗酸化作用を持つフィトケミカル、フラボノイドが豊富に含まれています。フラボノイドには何千もの種類があり、野菜や果物に色素をもたらします(ブルーベリの青、ブドウの赤などです)。フラボノイドには、ワーキングメモリを向上させ、老化に伴う記憶障害を食い止める効果かあるようです。

フラボノイドを豊富に含む食品

ベリー類……エルダーベリー、ブルーベリー、ブラックベリー、クランベリー等

ハーブや各種スパイス……ケッパー、ディル、パセリ、セージ、タイム

ダークチョコレート(カカオを最低70%以上含むもの)

野菜……ケール、ほうれん草

黒目豆(ササゲ)

緑茶、紅茶

生のプラム、赤ワイン

オメガ3脂肪酸

刺激・活性化の効果が期待でき、脳の柔軟性を最も高める脂肪として、不飽和脂肪酸の1種であるオメガ3脂肪酸が良いとのこと。以前、話題になった、「DHA」「EPA」もオメガ3脂肪酸に含まれます。オメガ3脂肪酸が含まれている食べ物として、サケ、マグロ、マス、サバ、イワシなど脂肪分の多い魚、赤身の肉、クルミ、亜麻仁油などが紹介されています。

赤みの肉と聞くと、牛肉を思い浮かべますが、牛肉には飽和脂肪酸が霜降り状に含まれていて良くないとのことで、おすすめはサーロイン、トップサーロイン(ランプ)、モモ肉だそう。牛肉よりいい赤みの肉は鹿肉とのことですが、なかなか食べる機会はないですね。

節食と時折の断食

ワーギングメモリに影響を及ぼすのは、食べ物の種類だけでなく食べる量も影響します。過食により、記憶障害、認知機能やワーキングメモリの衰えの一因になることが立証されているとのこと。その反対に少食が健康に大きな恩恵をもたらすことも立証されています。

カロリー制限……十分な栄養を得つつ、カロリーの摂取量を減らす。

時折断食する……断食の時期(水しか摂取しない)と食べる時期を交互にもつ。

断食って、普段の生活では誘惑だらけで、初めて取り組むなら意志の力では、難しそうです。

よく断食合宿とか聞きますよね。定期的に参加しているみたいな方もいるようです。そういう自由に自分でオン・オフを切り替えられる生活にしたいものです。

著者2人がされている断食が紹介されていて、1人は週に1度、連続して60時間、断食しており、もう1人は週に1度連続して36時間、断食しているようです。

カフェイン

カフェインが身体にいいか、悪いかと言う話はよくあります。

本書ではもちろん、ワーキングメモリにどう影響するかという観点で述べられています。

コーヒー好きの人は多いでしょうから気になるところでしょう。

結論を言うと、ワーキングメモリがごく軽く関われば済むタスクならいいが、難しいタスクならカフェインはワーキングメモリには逆効果となるそうです。

つまり、簡単な仕事をするときならコーヒーを飲んでもいいが、大事な仕事をするときには飲むべきではないということです。飲むなら、やり終えてホッと一息いれたいときがいいってことですね。

アルコール

適度な飲酒でワーキングメモリが蝕まれることはないようですが、マルチタスクをこなしたいなら飲酒は厳禁です。

糖質

最近は糖質は身体に悪いという意見をよく聞きますが、本書では「毒」と呼ぶのは行き過ぎだと述べられています。人工甘味料ではない糖質を摂取すると、ワーキングメモリの性能が向上すると報告されているようです。ただし、これは難しいタスクをこなすときに限られるそうで、簡単なタスクの場合はいくらとっても効果はないとのこと。

と言っても、ドーナツなどには健康に多大な悪影響を及ぼすトランス脂肪酸などが含まれているため、推奨していません。頭の回転が遅くなったように感じ、もっと健康に糖質を摂取したいなら、レーズンやブルーベリーなどのドライフルーツを少し食べることを勧めています。

その他、整理整頓、フェイスブックの活用、戸外で過ごす等、いろんなことが推奨されています。

本書を読んで

ワーキングメモリが優れているかどうか、実感するのは難しいでしょう。

改善が図られているかどうかもわかりにくいかもしれません。

でも、試して悪いことはないでしょうから、良い効果を期待して書かれていることを試してみる予定です。

こういう本は、実践しなければ読んだ価値がないですからね。

脳のワーキングメモリを鍛える! 情報を選ぶ・つなぐ・活用する