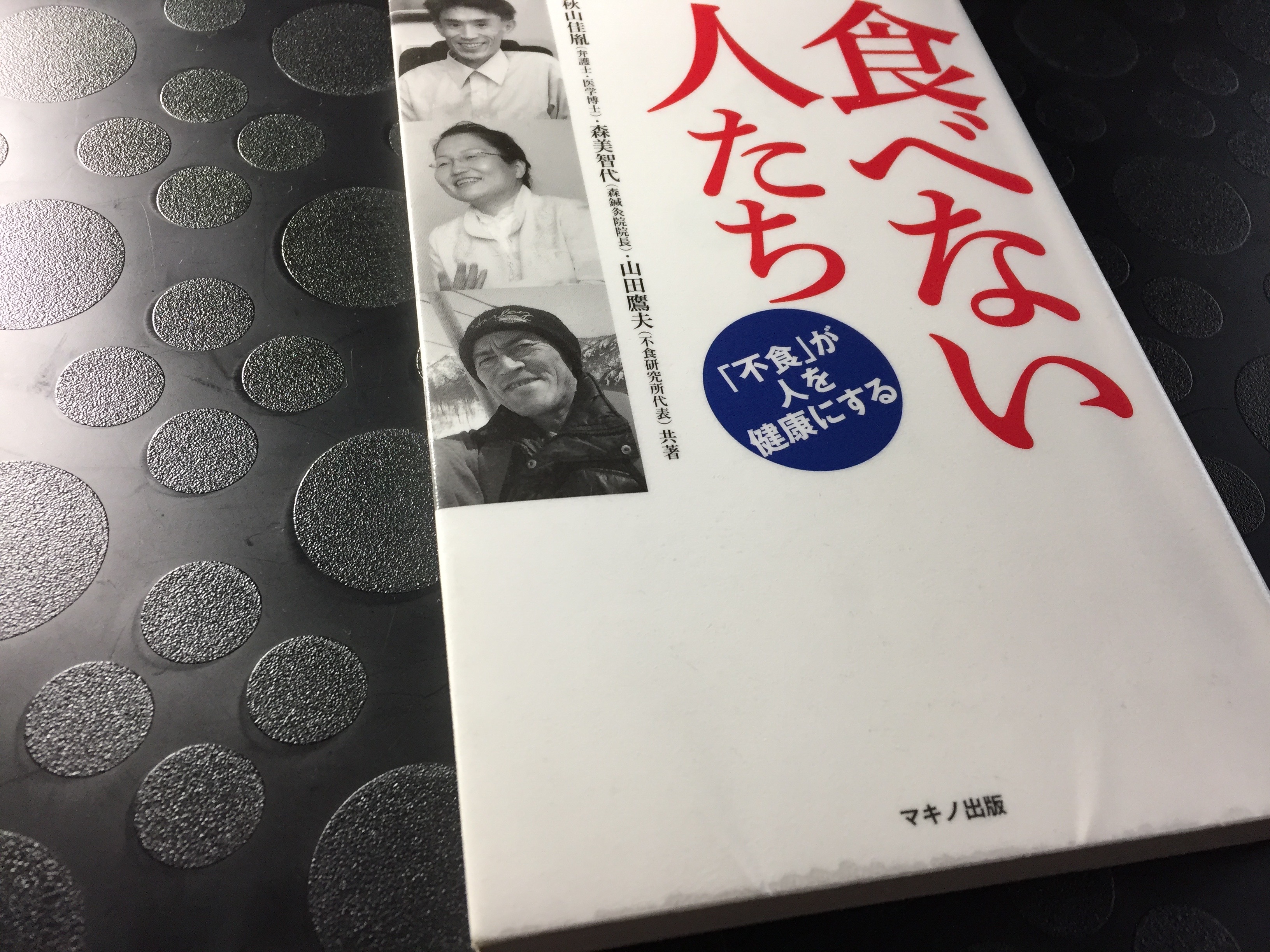

『食べない人たち』【書評】食べない!?人は食べなくても生きていける?

現代は、明らかに食べ過ぎの人がたくさんいます。

生きるためではなく、楽しむために、ストレス発散のために、暴飲暴食している人もいるでしょう。

そこまでいかなくても、ついつい食べ過ぎて後悔するなんてこともあると思います。

飽食の時代、生活習慣病を始め、食べ過ぎが原因で病気になる事は広く知られています。

ただし、過ぎれば毒になるということで、食べることが生きる為に必要ということを疑うような人はまずいないでしょう。

僕は痩せてるほうですが、結構食べますし、甘い物やスナック菓子も好きです。

今も、先日いただいたお土産ものを食べながら、これを書いています(笑)

でも、食べ過ぎて体調が悪くなることがよくあります。

最近では、仕事中のランチは外食をすることは少ないですが、同僚等に誘われてランチに炭水化物をたっぷり食べたりすると、眠気やだるさが出て、昼から仕事のパフォーマンスが落ちてしまうこともあります。食べた後は、集中力が低下していると感じていることは多いです。

これは、身体が消化にエネルギーを使っているからでしょう。

だから、「朝、昼はしっかり食事を取りましょう」と一般的に言われていることと反し、僕は朝と昼は食事をなるべく少量にすることを心がけています。

そのため、夜に食べ過ぎてしまうことも多々あり反省することも(苦笑)

しかしながら、これまで、食べないという選択肢をほとんど持ったことがありません。

胃腸を休めるために、たまに夕食を1食抜くといいと言った話を聞いたりして、してみようと思いつつ、ほとんど抜いたこともありません。

先日、読んだ『脳のワーキングメモリを鍛える!』という本でも、こちらは脳への観点からですが、カロリーを摂りすぎないこと、時々断食することを勧められています。

1日1食で有名なのは、南雲吉則さんという医者ですよね。

それに関する書籍をたくさん出されていて、ベストセラーとなっていますので、僕も以前読んだことがあります。

本書を知ったのは、友人に『フィット・フォー・ライフ ——健康長寿には「不滅の原則」があった!』という本を勧められて購入したのですが、食事に関する本を他にも読んでみようと思って見ていた時に目につきました。

タイトルが衝撃的でしたので、先に本書から読んでみました。

本書は、水も飲まない弁護士、18年間1日青汁1杯の鍼灸師、不食の人体実験に自ら挑んだ思想家—-食べることをやめた3人が、それぞれの体験と考えを述べられています。

秋山佳胤(弁護士)

序盤に、

徐々に食べる量を減らしていった秋山さんは、2年後、完全に「プラーナ(大気中のエネルギー=気」をとって生きていることに気がつきました。

との記述が。

食に関する本のつもりで手に取ったのに、まさかのスピ本!?

そして、

ある意味、不食とは、人間は肉体的な存在ではなく、スピリット(魂)であることに気がつくための練習なのです。とのこと。

ちょっと、不意をつかれた感じですが、読み進めました。

野菜のほか、穀物、果物、豆、海藻、種子、きのこ等を食べる人をベジタリアン(菜食主義者)、純粋に野菜だけを食べる人をビーガン(純粋菜食主義者)と言いますが、不食の人をブレサリアン(呼吸主義者)と呼ぶそうです。

初めて聞く言葉です。

秋山さんは、不食で大切なのは、食べないことを目標にするのではなく、食べないことを体に徐々に慣らしていくことで、飢餓感に悩むこともないと言います。

この方、水も飲まないというんですよ!? 考えられますか?

でも、友達やお世話になった人たちと集まるときには、会話を楽しむのと同じようなつもりで、食事にも付き合うとのことですが、普段、水も飲まないような生活をされていて、流動食的なものではなくて、例えばいきなりジャンクな食事をとったりしても大丈夫なんでしょうか?

大抵、断食明けでも、身体を慣らしていくためのまずは水分から取り、段階的に食事をするといいますよね。

疑問はありますが、秋山さんは人生で一番元気なのは不食になった今だと言っています。

食事は人から時間を奪うだけでなく、たとえ栄養の摂取が目的であっても、物質的な食事は、それが私たちの体とは全く異なる物質でできているために、消化、分解し、さらに吸収する過程で体に負担を与え、エネルギーを消耗させることになるそうです。動物性のたんぱく質は、特に消化・吸収に時間がかかり、その負担がさらに大きくなります。その結果、重い食事をすると疲れて、人によっては眠くなるとのこと。しかも、摂取した栄養素が体の中で燃焼すると、活性酸素が生じて、体を疲労させ、老化を促進します。食べれば食べるほど、人は疲れ、老化が進むと言います。

それに対して、不食を実践して、プラーナを摂取するようになれば、そうしたムダがなくなるので、時間をたっぷり使えるだけでなく、体が元気になり、若返ると説きます。不食によって、睡眠時間が少なくて済むようになるのも、消化・吸収で体が疲れなくなるためだとか。

そして、この方は序盤でスピリチュアルな話をされているように、不食がもたらす最大のプレゼントは、思い込みから自由になり、ニュートラルな世界、ゼロの世界、「調和」、そういう世界で暮らせるようになることだと言っています。

森美智代(鍼灸師)

この方は、脳の難病を患い、断食をして体調が良くなるものの、食事を再開すると悪くなることから、だんだんと摂取量を減らしていき、病が良くなった時には不食の人となっていたと言います。そして、1日青汁1杯だけの生活を18年も続けているといいます。

不食を目指す近道として少食のコツを紹介されています。

①間食・夜食を抜く

これについては異論はないですよね。

②朝食を抜く

食事の回数を減らす場合、一番理想的なのは朝食をやめて、2食にすることだそう。

③夕食だけにする

朝食抜きに慣れてきたら、次は1日1食を勧めています。

ただし、急がず、十分に時間をかけて1日1食の段階に進むことだと言います。頭で考えるのではなく、あくまで体が慣れていくことを基準に進めることだそうです。

④食事の質を変える

1日2食になったら、肉食を控えて、徐々に野菜中心の食事にしていきます。

乳製品も同様に減らしていきます。

ここでも、いきなりやめるのではなく体が慣れることを説いています。

森さんも秋山さんと同じように、1日3食しっかり取っている人は、食事のたびに活動量が低下するので効率が悪いと言います。間食・夜食が悪いのは、3食の間にさらに間食・夜食を取ると、消化しなければならない食物が常に胃袋につまった状態になるからで、そうなると1日中、エネルギーが消化・吸収に奪われて、頭も体もいつもダルい状態だと警鐘を鳴らしています。

そして、不食になって不思議なのは、いつも幸せなことだと言っています。

山田鷹夫(不食研究所代表)

この方は、不食の第一人者のようです。

自ら実験して、不食を体現されています。

不食とは、「慣れ」だと言い切っています。

そして、不食と断食の違いを述べられています。

断食が修行的・苦行的であるのに対して、不食は趣味のような気楽な行為だと言います。

断食は「人は食べなければ生きられない」という考え方が根本にあるのに対して、不食は「食べなくても生きられる」という考え方だそうです。

必要なことを我慢するのに対し、必要でないことをしないだけ。

正反対の理屈ですよね。

不食とは、「慣れ」であり、体が食べないことに徐々に慣れた結果、あるいは適応した結果、心と体が到達する最終的な状態だと言います。この状態に到達するには、「人は食べなければ生きられない」という古い意識をどこかで打ち破る必要があると説きます。

山田さんからは、誰でもできる不食のコツが紹介されています。

①体の声を聞く

不食のポイントは「人は食べなくても生きられる」という意識への転換だと述べられていますが、常識に反した情報の書き換えは、頭(無意識)で行うのは容易でないとのこと。それはそうですよね。だから、頭ではなく、体の意識に導いてもらうことを勧めています。

んー、何を言っているのかよくわかりませんよね。

だから、スポーツを例にしています。

スポーツをするのに、いちいち頭で考えないように、体の意識に従って本能で動くということ。

それが、不食のコツだそう。

んー、それでも、僕はいまいち理解できませんが。

②不食ハイを体験してみよう

ジョギングを続けていると、走るのが苦になるどころか、走っていることが快感に変わる「ランナーズハイ」を体験できるのと同じように、不食も空腹で体の中が空っぽになった状態が、なんとも言えず気持ちが良いと感じるようになるのだそう。

大抵、しばらく食事を抜くと空腹感で力が出なくなるものですが、そこで慌てて食事をとらず、脱力感を味わってみることを勧めています。

③不食ではなく、少食を目指す

不食ができるかどうかは、1日1食ができるかどうかにかかっていると言います。

ここが始まりであり、同時に目的地でもいいとのことです。

1日1食を気持ち良く続けていくと、それが1日1回の微食へと変わり、不食へと続いていくのだそう。

ここに来て、不食はできなくてもいいとさえ、言っています。

無理をせず「慣れ」で減らし続けていく人が、さらにその先に進むようです。

④10年かけるつもりでやる

焦らず、ゆっくり楽しんでください。

⑤すべてをゆだねる

意識には表面意識と潜在意識がありますが、その潜在意識のさらに奥にもっと多いな集合的無意識があると言われています。

世界的に少食・不食へ向かう人が増えていると言います。

個人を超えた、人類に共通した無意識の世界。

スピリチュアルですね。

それとも、生物学的な進化の過程の話なのでしょうか?

餓死について

本書で、餓死について以下のように説明されています。

なぜ、餓死があるのか? それは、恐怖が餓死を引き起こすと言っています。

体が食べないことに慣れるにつれて、恐怖の観念はしだいに薄まっていくと言っています。

餓死への恐怖は根深く、「人は食べなければ、飢えて死ぬ」という情報は潜在意識に、ひいては集合的無意識にしっかりと刻み込まれているといいます。しかし、その書き換えが進行しており、書き換えられると餓死という現象もなくなると説いています。

本書を読んで

食べることは、楽しみという側面もあります。

人にとって、食事は栄養摂取というだけでなく、大切な人と美味しいものを食べて、素敵な時間を共有するという目的もあります。

そういった観点を抜きにして、生物的に食物を摂取せずに生きられるかという問題があります。

平均的な人の1日の摂取カロリーは、1,800〜2,200キロカロリーだと言われます。

寝ているだけでも、基礎代謝があるので男性1,500キロカロリー、女性で1,200キロカロリーが必要だとされています。

それについては、読了しても疑問は晴れません。

栄養学的な見地からの解説がないからです。

本書では、そういう見地から話をしても不食はわからない、答えは出ないと説いています。

反対する人との議論は時間のムダで、避けるべきと言っています。

今、働き方、生き方についてのパラダイムシフトが起こる過渡期だと言われています。

これまでは、働くこと、生きることは苦しいもので、それに耐えて立ち向かうことが人生という価値観が主流でした。

でも、そのパラダイムが転換しつつあります。

それに気づいた人は、生き方をどんどん変えていっています。

また、AIの進歩は日進月歩のようです。

日々、シンギュラリティに向かっているといいます。

将来的には、

生きるために、食べていくために、お金を得るために、

働いていた、労働していた、やりたくないことをしていた

そういう時代があったんだよと

歴史で習う時代が来ると言っている人もいます。

もしかすると、生物学という観点でも、人は過渡期にあるのかもしれない。

「人間という生物が、生物的に進化の過渡期にあったという象徴だよね」

もしかしたら、本書は、未来でそう言われる本になるのかもしれない。

ちょっと、大きな話ですが、スピ本という観点からだけではなく、そういう観点で考えてみても面白いです。

視点を戻してみると、僕は本書を読み終えた今も、当然まだまだ食べます。

意識して、食事量を少なくしてみたり、少し変わった食事を試してみたりしていますが、今日も3回食事をするでしょう。ケーキやアイスも食べてしまうでしょう。

ただ、食べ過ぎが体に及ぼす影響は議論の余地がないのも確かで、その点は疑う必要もありません。

最近、体調を崩すことが良くあります。

だから、自分で小さく実験することには、今とても興味があります。

まずは、食べ過ぎないことを意識していきたいと思います。