珈琲考具ドリッパーレビュー! とてもいいけど、このドリッパーはサイズに注意!!

持っているドリッパーが一つ割れてしまったので、ドリッパーは他にもいくつも持っているんですが、せっかくなので前から使ってみたかったドリッパーを購入しました。

今回購入したのは、珈琲考具のドリッパーです。

Amazon、楽天、ヤフーショッピング等の他、JRE MALLというECサイトでも販売されています。

とにかく、デザインに惹かれて、現物を見てみたい、使ってみたい、と思ってました。

デザインや使い心地は期待通りで、とても良かったんですが、サイズ選びには注意が必要です。

この記事では、サイズの使用感を中心に説明します。

▼これは、コーノ名門ドリッパー。だいぶ使い込んで、ひび割れもしてたので、ちょうどいい機会かなと。

プラなんで、何度も熱湯をかけられたら割れてもやむなし。でも、陶器製は重いし、落としたら割れてしまうので使いたくない。

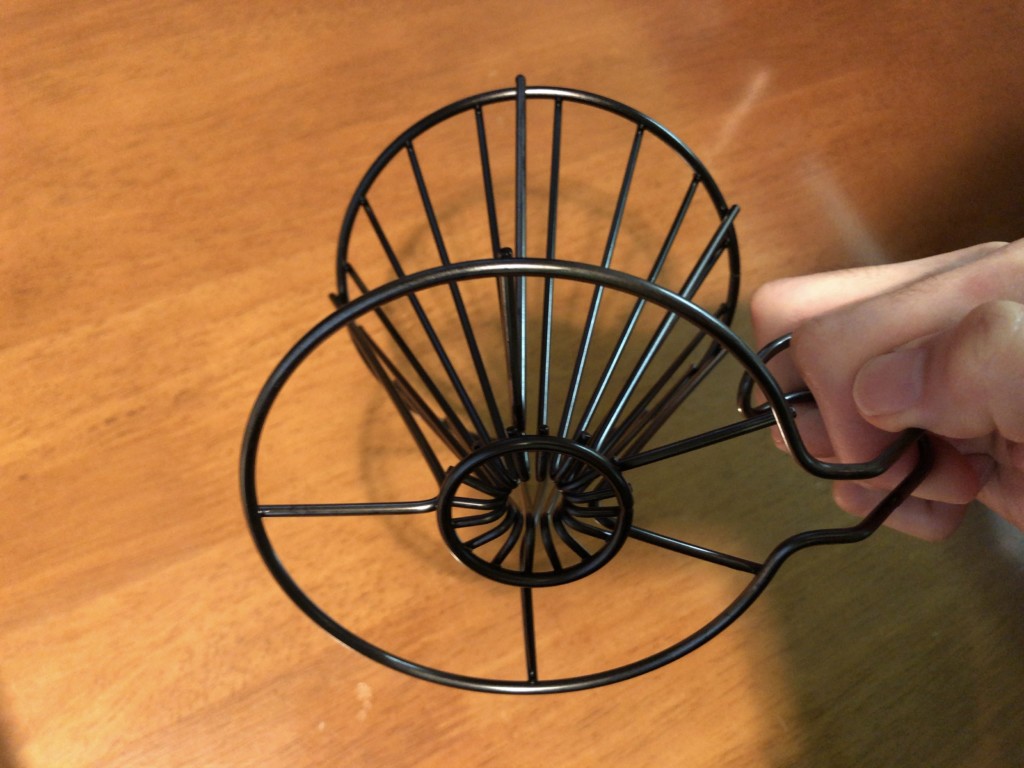

ということで、今回はステンレス製で丈夫な珈琲考具のドリッパーを購入しようと思ったわけです。でも、このドリッパー、サイズ展開が3つあるんですが、少しわかりづらい。

珈琲考具ドリッパーのサイズ展開

小サイズは「ワンドリッパー」、大サイズは「大」、そして中サイズが「2〜4杯用」として販売されています。

普通に小、中、大と表示してくれた方が分かりやすい。

下記3枚の画像は販売サイトから転載させていただきました。

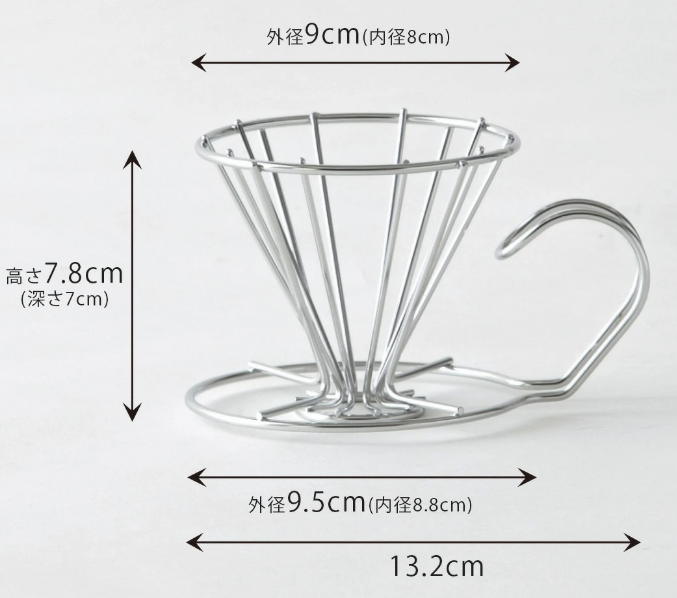

小(ワンドリッパー)

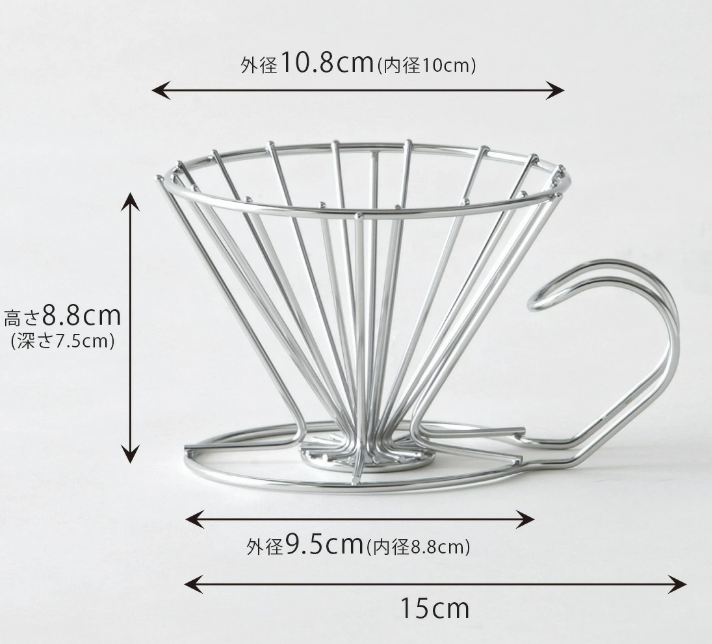

中(2~4杯用)

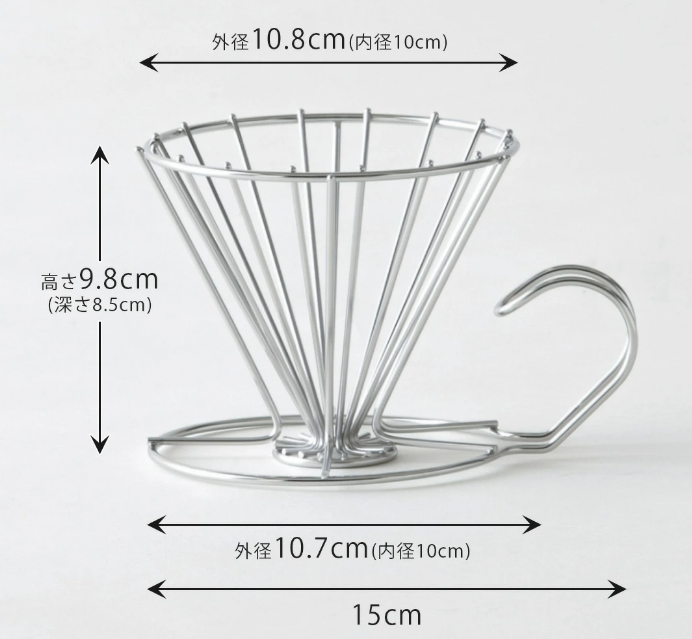

大(2~6杯用)

中サイズと大サイズは、全体の幅は同じなんですよね。

素材はステンレス、そして、通常のシルバー色のほか、黒発色加工という塗装ではない処理をしたブラックのモノがある。

塗装でないので、色落ちしないとのこと。

黒色は、値段は発色加工していないシルバーと比べて2倍くらい高い。

でも、商品サイトでみていると、この黒がきれいに見えて黒を買いました。

まずは、中サイズを買ってみました。

中サイズドリッパー

底の部分とか、持ち手の部分はあまり黒くない。

▼この黒発色加工というのは、角度や光の具合によって光沢が変わり、きれい。

▼持ち手部分はシルバーなんですが、加工処理の都合なのか、持ち手の一部だけ、なぜか黒い

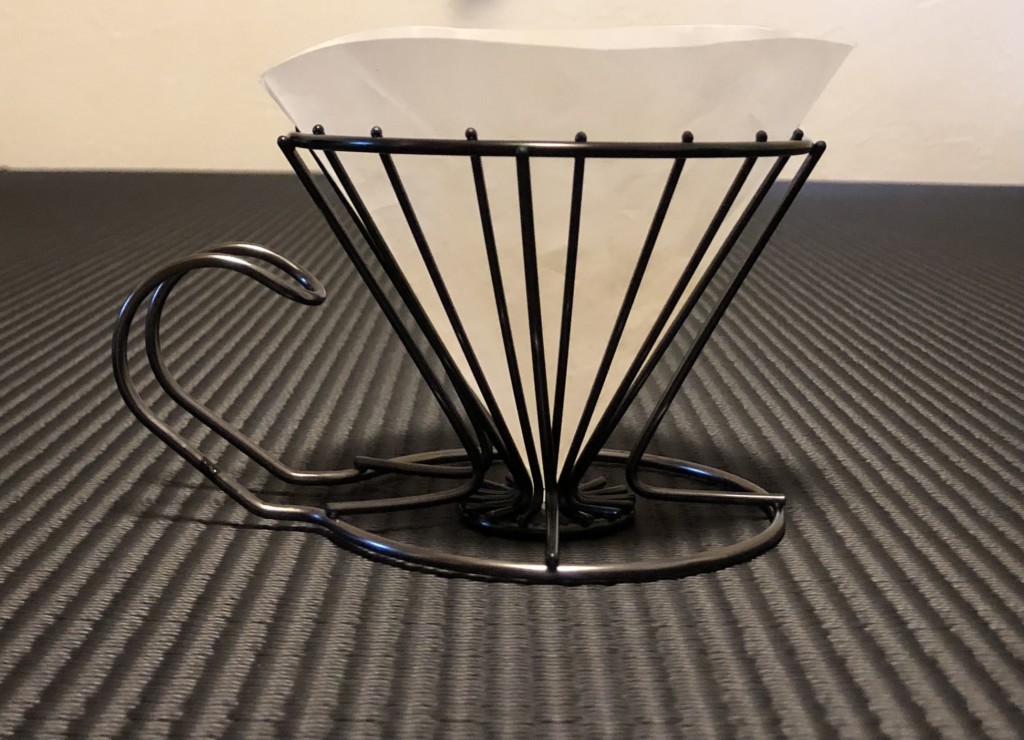

ペーパーフィルター 1杯用 をセット

1杯用でちょうどいいサイズ感

1杯用でちょうどいいサイズ感

ペーパーフィルター 2~4杯用 をセット

2~4杯用だと、淹れられないことはないけど、だいぶ大きい。

珈琲考具 繰り返し使えるフィルター ポリエステル をセット

珈琲考具 繰り返し使えるフィルター リネンフィルター をセット

この中サイズのドリッパーだと、リネンフィルターは大きすぎる感じです。

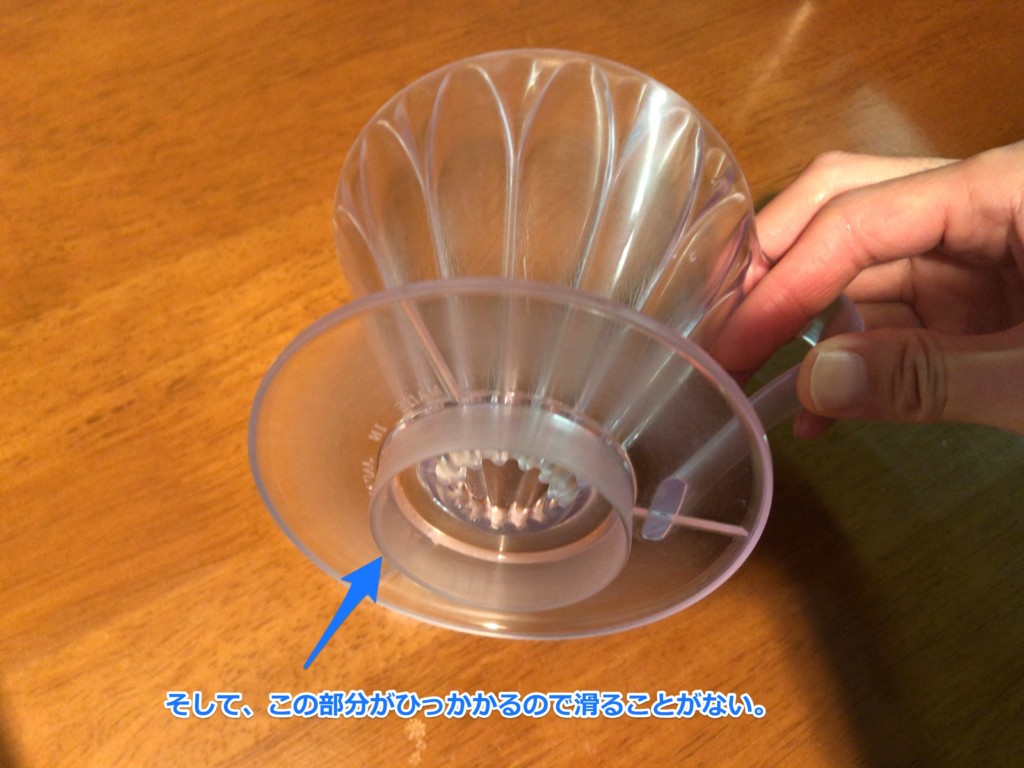

そして、問題が発覚。非常に個人的なことですが、このドリッパーと僕がいつも使ってるハリオの保温サーバーの口の大きさとがぴったり同じ大きさで、置くことは可能なんですが、少しでもズレたら倒れ落ちそう。

滑ってドリッパーが落ちたら、ちょっとした惨事になってしまいます。

▼たいていのドリッパーは、1人用か2~4人用かだけを気にして買ってましたが、全体の幅が大きくて特に問題なく使えてました。

▼1~2杯用の小さいドリッパーでも、幅が大きく問題なかった。

▼でも、この珈琲考具のドリッパーの小と中は、外径が同じで小さ目でした。

内側にストッパーとなる部分がないんですよね。

とりあえず、しばらくは中サイズを使ってました。

このドリッパー、デザインや使いやすさもいいんですが、何がいいかって、個人的にはとにかく珈琲が落ちるところが見えるのがいいんですよね。

一般的なドリッパーはサーバーに置いて淹れると、落ちているところが見えないので。

ドリッパーを手に持って淹れれば見えるんですが、置いていてもよく見えるってのが気に入ってます。

▼他のドリッパーと比べると

▼トーチ マウンテンドリッパー

このドリッパーは持ち手もないので、手で持って淹れにくいのでまったく見えず、スケールかサーバーが必須。

このドリッパーは持ち手もないので、手で持って淹れにくいのでまったく見えず、スケールかサーバーが必須。

▼こんな感じにしないといけない。見た目はオシャレなんですが。

▼こんな感じにしないといけない。見た目はオシャレなんですが。

▼三洋産業 CAFEC フラワードリッパー

このドリッパーは透明なんですが、だんだんとくすんできました。

このドリッパーは透明なんですが、だんだんとくすんできました。

▼購入当時は、もっとクリアでした。

▼ハリオ ドリッパー カフェオール

▼このドリッパーは、下が開いてて見えるんだけど、そもそもペーパーフィルターを通さないステンレス製のフィルターで淹れるとオイルが抽出されて苦手なので持ってるけど使わない。

▼ネルフィルター

ネルで淹れる場合、基本的には僕は手に持って淹れているので、持って淹れると落ちていくところが見えます。

珈琲考具のドリッパーだと、落ちるところが見やすく、見た目もキレイ。

珈琲考具のドリッパーだと、落ちるところが見やすく、見た目もキレイ。

商品自体はとても気に入ってるんですが、乗せるフィルターとのバランスも微妙で、どうしても大サイズが欲しくなり、大サイズを購入しました。

商品自体はとても気に入ってるんですが、乗せるフィルターとのバランスも微妙で、どうしても大サイズが欲しくなり、大サイズを購入しました。

大サイズドリッパー

ペーパーフィルター 1杯用 をセット

ペーパーフィルター 2~4杯用 をセット

2~4杯用のフィルターだとフィルターのほうがはみ出てます。

2~4杯用のフィルターだとフィルターのほうがはみ出てます。

なので、小「ワンドリッパー」に1杯用のフィルターをセットすると、これとよく似た感じになりますね。

珈琲考具 繰り返し使えるフィルター ポリエステル

珈琲考具 繰り返し使えるフィルター リネンフィルター

大だと、フィルターとの相性もばっちりで使い回ししやすいです。

大だと、フィルターとの相性もばっちりで使い回ししやすいです。

ハリオの保温サーバーとの相性もばっちりです。これで、普通に使っている限り、ズレて倒れる心配はありません。

そして、やっぱり黒にして正解です。

ペーパーフィルターが濡れて透けたときに黒いのが良いんです、ただの自己満足ですが(笑)

コーヒーの味

普通に美味しく入ります。

スッキリした味になる印象。

最近は、特に浅煎りを淹れるときに使うことが多いです。

メリット

樹脂製と同じくらい扱いやすいドリッパーです。

ドリッパーを温める必要はないし、洗いやすく落としても割れたりしません。

淹れ終わった後もドリッパーが熱くなっていないので、すぐに洗いやすい。そして、とても地味なことなんですが、使い終わったペーパーフィルターを捨てるとき、このドリッパーはひっくり返すとスッと落ちるんですよね。

取っ手が割れてしまったコーノの名門ドリッパーはペーパーがドリッパーに貼りついてひっくり返しても落ちません。それが抽出にとって良いのかもしれませんが。

手で取ればいいだけなんですが、ひっくり返してストンと落ちる手軽さがいいんですよね。

デメリット

特に大きな欠点はないですが、挙げるとすると洗剤つけて洗った場合、洗い流すときに水がほとんど下に落ちてしまうので、洗剤の洗い残しに気を付ける必要があるかな。

あとは、上にも書きましたが、底の内側に引っかかる部分がないということ。

ただ、外径部分に若干引っかかりがあるので、特に使っていて大きな問題ではないかなと思います。

もう1点は、ぺーパーフィルターに湯通ししてから淹れる人は、普通のドリッパーと違ってドリッパーにペーパーが貼りつきにくいので、慣れないとペーパーがクシャッとなるかもです。

まとめ

大ドリッパー、買って正解でした。

大ドリッパー、買って正解でした。

いつも1杯しか淹れないという人だったりすると、小サイズのワンドリッパーでいいと思いますが、毎回淹れる量が違ったりする人は、大サイズが取り回しがいいですね。

デザイン、使用感、メンテナンスのしやすさ、珈琲の味等々、満足しています。

ステンレス製なので耐久性もよく、長く愛用できそうです。

いまのところ、Amazonでは全種類揃えていないみたいです。